全国的に影響が出そうな「立春大寒波」がやってきますね。

すでに降雪が始まっている地域もあり、北海道の帯広市では6時間で85cmの記録的な降雪が観測され、十勝地方では大雪警報が発令されています。

立春大寒波は6日がピークと言われており、その後に勢いを弱めますが、週末には再度強まるという予報も出ています。

日本海側の広い範囲で雪が強まる恐れもあり、短時間での積雪も予想されるでしょう。

立春大寒波の到来による降雪や積雪で注意したいのが、アイスバーン(路面凍結)です。

実は、雪や氷はそれ自体には滑る危険はありません。

しかし、水が加わることでアイスバーンが起こり、スリップするようになってしまうのです。

今回は、立春大寒波で気を付けたい、アイスバーンについてご紹介します。

目次

アイスバーンはなぜ起こる?

アイスバーンはなぜ起こるのでしょうか?

また、アイスバーンには種類があり、中でも「ブラックアイスバーン」に注意が必要ということをご存知ですか?

雪や氷では滑らない

積雪や氷は、それ自体には滑るという特性はありません。

雪は理解できるけれど、氷で滑らないのは納得しがたいと感じる方もいらっしゃると思います。

その場合は、冷凍庫にある氷を想像してください。

冷凍庫の氷を手に取っても氷の表面は滑らず、触っている部分が肌に引っ付きます。

しかし、氷が解けてきて水分が出てくると状態は一変し、ツルツルと滑るようになります。

これと同じで、路面に積もっている積雪や氷も滑りません。

ただし、車や人がその上を通ることで、雪や氷が解けて水分を発し、路面の雪や氷の上に水の膜ができて滑るようになります。

雪や氷は熱だけではなく、圧力でも溶けます。

そのため、日が昇っていないような時間でも、車や人の圧力がかかることで溶けてしまうのです。

雪や氷が溶けてスリップする状態になった凍結した路面のことを、アイスバーンと呼びます。

アイスバーンは3種類ある

アイスバーンには「圧雪(あっせき)アイスバーン」「ミラーバーン」「ブラックアイスバーン」の3種類があり、それぞれに特徴が異なります。

- 圧雪アイスバーン(圧雪路面):積雪が車で踏み固められ圧縮した状態のことで、制動距離は20.2m

- ミラーバーン(氷盤路面(ひょうばんろめん)):積雪が車に踏み固められツルツルになった状態のことで、制動距離は84.1m

- ブラックアイスバーン:路面の水分が気温の低下で氷状になった状態で、制動距離は69.5m

ブラックアイスバーンが危険なのはなぜ?

制動距離が84.1mのミラーバーンよりも、ブラックアイスバーンに注意が必要なことを疑問に思う方もいらっしゃると思います。

その理由は、ブラックアイスバーンの見た目的な特徴にあります。

ブラックアイスバーンは、一見するとウェット路面(濡れた路面)のような黒い色に見えるのです。

結果、アイスバーンが起きていることに気が付かず、スリップしてしまいます。

ウェット路面とブラックアイスバーンの見た目はほぼ同じですが、制動距離は50m以上の差があります。

とくに夜間は見分けがつきにくく、大きな事故に発展するケースもあるのです。

参考:路面は黒いけど、止まれない!「ブラックアイスバーン」とは…?┃JAF

スリップ対策はスタッドレスタイヤで

アイスバーンで対処が必要となるスリップには、スタッドレスタイヤが有効です。

以前の日本では、タイヤにチェーンを付けて対処することがほとんどでしたが、チェーンは走行時の安定性が低いという欠点があります。

そのため、近年では車のメーカーなどではスタッドレスタイヤへの履き替えを推奨しています。

スタッドレスタイヤの歴史

スタッドレスタイヤの歴史は古く、1933年にミシュランが製造した深雪(しんせつ)でも走行可能な「MICHELIN Neige(ミシュランネージュ)」が始まりでした。

MICHELIN Neigeは、大きなブロックが複数付けられたような形をしていました。

翌年の1934年には、ミシュランから細やかなサイプと呼ばれる溝が入ったタイヤが発売されたのです。

サイプが入ったタイヤは、ウェット路面でも安全に走行できるように考案されたもので、発売当時は雪や氷をターゲットにした技術ではありませんでした。

雪や氷でもサイプが入ったタイヤが使用されるようになったのは、1968年からです。

このときに製造された「MICHELIN XM+S」が、現代のスタッドレスタイヤの起源になっているのです。

1982年にミシュランはスタッドレスタイヤの特性を持った、「MICHELIN XM+S100」というタイヤを発表しました。

この当時、サイプが雪や氷の上の水膜(すいまく)を吸い上げる効果を持つタイヤは、どのメーカーからも製造されておらず、スタッドレスタイヤの原型とも言えるタイヤとなりました。

粉塵(ふんじん)による公害が問題視された時代

1980年代の日本では、粉塵による大気汚染などの公害が社会問題になる時代でした。

当時は金属製のピンを打ち込んだスパイクタイヤが冬用のタイヤとして一般的でした。

スパイクタイヤは舗装(ほそう)された道を削って進んでいきます。

そのため、粉塵による公害が起こっているということで、1990年に「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が公布され、1991年の4月1日に施行されました。

また、国内の大手タイヤメーカーではスパイクタイヤの製造を中止し、1991年の3月からはスパイクタイヤの販売も中止となりました。

同時に、スパイクタイヤに変わる冬用タイヤの製造開発が求められたのです。

その結果、1990年代からスタッドレスタイヤの本格的な普及が始まり、今日まで研究開発と製造販売が進められているのです。

現代では雪や氷でも安定して走行できるタイヤとして、冬場はスタッドレスタイヤの使用が推奨されています。

エンジンオイルの粘度変化も注意が必要

立春大寒波ではエンジンオイルの粘度変化にも注意が必要です。

エンジンオイルには低温でも性能が維持できるように添加剤が配合されているため、凍結することはほとんどありません。

しかし、立春大寒波による急激な気温の低温下では、粘度が変化して硬くなる可能性があります。

これは氷点下の気温で起こりやすい現象で、車の使用を続けることでエンジンオイルの粘度が変化して凝固し、硬くなってしまうのです。

硬くなったエンジンオイルはエンジンの性能を低下させ、バッテリーへの負荷も大きくなります。

立春大寒波でも車を使用される方は、寒冷地仕様のエンジンオイルを使用した方が良いでしょう。

寒冷地仕様のエンジンオイルは、粘度が柔らかいという特性を持っており、氷点下でも粘度変化を起こしにくいのです。

アイスバーンに注意して安全運転を!

今回の寒波は「立春大寒波」とも呼ばれており、今季最強かつ最長の大寒波と言われております。

大雪・暴風雪に注意すべきエリアは多く、道路の通行止めや大渋滞が予想されます。

スタッドレスタイヤに履き替えてアイスバーンの対策を施し、車間をしっかりと取って安全運転に努めてください。

また、急発進や急停車など「急」の付く行動も控えましょう。

立春大寒波では道路だけではなく、水道設備でも凍結が起こります。

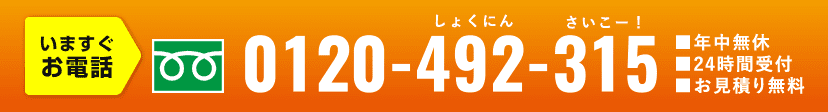

立春大寒波の水道設備の凍結や凍結後のトラブルは、みんなの町の水道職人にお任せください!

積雪や降雪の中での凍結対策や凍結後の対処は、転倒して怪我をする可能性があるため、雪に慣れないエリアの方が行うことは大変危険です。

ご無理をせずに、みんなの町の水道職人にお気軽にご相談ください!

立春大寒波の路面凍結で怪我をすることがないよう、事故が起こることがないよう、心よりお祈り申し上げます。

▼屋内の凍結トラブルについて詳しく知りたい方はこちら