住宅の水回りを支える縁の下の力持ち「排水マス」。普段は目に見えない場所で黙々と働いていますが、長期間お手入れを怠ると様々なトラブルの原因になります。排水のつまりや悪臭、害虫発生など、放置すれば生活に大きな影響を及ぼすかもしれません。

本記事では、排水マスが汚れる原因から適切な掃除の頻度、自分でできる清掃方法、プロに頼むべきケースまで、排水マスのメンテナンスに関する全てをご紹介します。「もう何年も掃除していない」という方は、これを機に排水マスのお手入れを始めてみましょう。

目次

あなたの家の排水マスは大丈夫?汚れる原因と掃除が必要な理由

キッチンで料理の後片付けをしたり、お風呂で体を洗ったり、トイレを流したりする度に、私たちは排水設備を利用しています。その中で重要な役割を果たしているのが「排水マス」です。

排水マスの役割と汚れが溜まる理由

排水マスは家庭内の様々な排水経路の途中に設けられ、水と固形物を一時的に分離する役割を担っています。キッチンや浴室、トイレなどから流れてくる排水に含まれているのは、油脂分、食べかす、髪の毛、泥などの不純物です。排水マスはこれらの不純物を沈殿させ、きれいな水だけを下水管へと流すことで、下水管への固形物の流入を防ぎ、排水管つまりのリスクを減らしているのです。しかし、その構造上、排水マス内部に時間の経過とともに固形物が蓄積していくことは避けられません。特に油や洗剤カスは固まって壁面に付着し、髪の毛や食べカスは塊となって堆積していきます。

さらに古い排水設備では、継ぎ目の隙間から植物の根が侵入し、排水の流れを妨げるケースも少なくありません。水分を求めて成長する植物の根は、排水マス内で複雑に絡み合い、深刻なつまりを引き起こすこともあります。

場所別に異なる!溜まりやすい汚れの種類

排水マスに溜まる汚れは、接続されている水回りの用途によって大きく異なります。

キッチンの排水マスには主に食用油や調理くずが溜まりやすく、特に油は冷えて固まると非常に除去しにくいです。料理で使用した油を直接流すと、排水マス内で固形化し、時間の経過とともに蓄積してつまりの大きな原因となります。

浴室や洗面所の排水マスには、髪の毛や石鹸カス、皮脂などが多く流れ込みますが、特に髪の毛は他の汚れを絡め取るため、放置すると徐々に大きな塊となって排水の流れを妨げます。

トイレの排水マスでは、トイレットペーパーや排泄物が主な汚れです。誤って流された異物がつまりの原因になることもあります。

屋外の雨水マスの場合は、雨とともに流れ込む落ち葉や泥砂が溜まりやすいです。特に台風や大雨の後は多くの汚れが一度に流入するため、定期的な点検が欠かせません。

定期的な掃除が不可欠な理由

このように、排水マスはその性質上、汚れが溜まりやすい構造です。溜まった汚れを放置すると、次第に固着して硬くなり、水の流れを妨げます。初期段階では流れの悪さを感じる程度ですが、時間が経つにつれて症状は悪化し、最終的には完全なつまりへと発展します。

また、溜まった汚れから発生する悪臭も大きな問題です。特に夏場は高温多湿の環境で汚れが腐敗しやすく、強烈な臭いを発することがあります。この臭いが排水口から室内に逆流することもあり、快適な生活環境を損なう要因となることも多いです。

さらに、汚水が淀んでいる排水マスは、害虫の絶好の繁殖場所です。ハエやゴキブリなどの不快害虫が発生し、家の中に侵入するリスクも高まります。

これらの問題を防ぐためには、汚れが溜まりすぎる前の定期的な掃除が欠かせません。早め早めのメンテナンスが、将来的な大きなトラブルや高額な修理費用を回避する鍵となるのです。

そのニオイの正体は?排水マスの掃除を怠るとこんなトラブルが!

排水マスの掃除を長期間怠ると、様々なトラブルが発生します。中には生活に大きな支障をきたす深刻な問題も含まれているため、注意が必要です。

排水不良から逆流まで…進行する詰まりの症状

排水マス内に汚れが溜まり始めると、最初に現れる症状は「水の流れの悪さ」です。キッチンシンクの排水が以前より時間がかかる、お風呂の水が徐々に溜まっていくといった変化に気づいたら、排水マスに問題が生じている可能性があります。

放置すると症状は徐々に悪化し、最終的には完全なつまりへと発展します。水が全く流れなくなったり、最悪の場合は逆流が発生して汚水が室内に溢れ出したりします。特に大雨の時などは、下水管が雨水で満杯になり、詰まった排水マスから汚水があふれ出す可能性も高まるのです。

こうした状況になると、水回りの使用ができなくなり、日常生活に重大な支障をきたします。トイレが使えない、キッチンで料理ができないといった事態は、家族全員のストレスとなるだけでなく、衛生面でも大きな問題です。

我慢できない悪臭と害虫被害

排水マスに汚れが溜まり、汚水が長時間よどむと、強烈な悪臭が発生します。この臭いは排水口から室内に逆流するだけでなく、マスの蓋から外部に漏れ出して、家の周囲に異臭を漂わせることも少なくありません。特に夏場は、高温多湿の環境で汚れが腐敗しやすく、臭いも強くなります。

また、汚水が溜まった排水マスは害虫の格好の繁殖場所となります。ハエやユスリカなどの小さな虫が大量に発生し、それを餌にゴキブリが集まりやすいです。これらの害虫は排水管を伝って室内に侵入することもあるため、衛生面での被害だけでなく、心理的なストレスにもなります。

悪臭や害虫の問題は、家族の健康や快適な生活環境を脅かすだけでなく、近隣との関係にも影響を及ぼすでしょう。臭いは風向きによって周辺の家々にも届くことがあり、ご近所トラブルの原因にもなりかねません。

放置すると修理費用が高額に!?最悪のケース

排水マスの掃除を長期間怠り、汚れを放置し続けると、排水設備自体に損傷を与えるリスクも高まります。汚物による腐食や圧力で、排水マス本体や接続部分にひび割れや破損が生じるかもしれません。

特に古いコンクリート製の排水マスは、長年の使用で劣化が進んでいることが多く、汚れが溜まることで更に状態が悪化しやすくなっています。破損が進むと、地中に汚水が漏れ出して土壌汚染を引き起こしたり、地盤沈下の原因になったりすることも考えられるでしょう。

こうなると、排水マスの掃除だけでは解決せず、マス自体の交換が必要になります。排水マスの交換工事は地面を掘り起こす大掛かりな作業となり、費用も数万円から十数万円と高額になることが一般的です。また、工事期間中は水回りの使用が制限されるため、日常生活にも大きな影響が出ます。

このように、排水マスの掃除を怠ると、最終的には高額な修理費用と生活の不便さという二重の負担を強いられる可能性が高いです。トラブルが大きくなる前に、定期的な掃除でメンテナンスを行いましょう。

プロが教える!自分でできる排水マス掃除の方法

排水マスの汚れが軽度であれば、専門知識がなくても自分で掃除することは十分可能です。必要な道具を揃え、基本的な手順を押さえておけば、週末のDIYとして取り組めます。自分で排水マス掃除を行うための準備から具体的な手順、注意点までをご紹介します。

用意しておきたい掃除道具

排水マスを掃除する際には、以下のような道具を準備しておくと作業がスムーズに進みます。

まず、作業中の安全と衛生のために、ゴム手袋(使い捨てのビニール手袋でも可)、マスク、ゴーグルを用意しましょう。排水マスからは強い悪臭が発生することが多く、汚水が飛び散ることもあるため、これらの防護具は必須です。

長年使われていない排水マスの蓋は、泥やサビで固着していることが多く、蓋を開けにくいことがあるため、マイナスドライバーやバールなど、てこの原理を利用できる道具があると便利です。

汚泥をすくい出すためには、ひしゃく(柄杓)や園芸用のスコップが役立ちます。すくい出した汚泥を受け止めるためのバケツやざる、ゴミ袋も忘れずに準備しましょう。

最後に、マス内部を洗浄するための道具として、水道につないだホース、中性洗剤、ブラシなどがあると作業効率が上がります。特に強力な水流が出せるホースノズルがあれば、頑固な汚れも洗い流しやすいです。

これらの道具は特別なものではなく、多くが家庭にあるもので代用可能です。大掛かりな専用機材がなくても、基本的な掃除道具で十分に対応できます。

初心者でもできる清掃の手順

排水マスの掃除は、次の6つのステップで行います。初めての方でも順を追って進めれば問題なく完了できる作業です。

1. 排水マスの蓋を開ける

まず、排水マスの位置を確認し、蓋を開けます。長年開けていない場合は、泥やサビで固着していることが多いため、マイナスドライバーを隙間に差し込んでこじ開けましょう。蓋が非常に重い場合は無理な力を加えず、必要であれば補助具を使うか誰かに手伝ってもらうと安全です。

2. 浮遊物を取り除く

蓋を開けると、マス内に汚水と共に油や髪の毛などの浮遊物が見えることがあります。ひしゃくなどですくい取り、ざるなどで水切りしてからゴミ袋に入れましょう。この段階で表面の浮遊物をできるだけ除去しておくと、次の作業がやりやすいです。

3. エルボ(曲がり管)を外す

排水マスの構造によっては、内部に「エルボ」と呼ばれる曲がった管が設置されていることがあります。これは防臭のために取り付けられているものですが、掃除の際には取り外して洗浄することが必要です。慎重に引き抜いて一時的に取り外しましょう。

4. 底の汚泥を掻き出す

次に、マスの底に溜まった汚泥をスコップやひしゃくでしっかりと掻き出します。この作業が排水マス掃除の核心部分です。底の泥をできるだけ完全に除去することで、排水の流れが改善し、悪臭も軽減されます。掻き出した汚泥は水を切ってからゴミ袋に入れてください。

5. 水で洗い流す

汚泥を取り除いたら、ホースで水を流してマス内と排水管を洗浄します。上流側(家の方向)から水を勢いよく流すと、残った汚れが下流側に流れていきます。ホースノズルで水圧を調整しながら、内壁や配管内の汚れを洗い流しましょう。

6. 仕上げ洗いと元に戻す

最後に、中性洗剤とブラシを使ってマスの内壁やエルボ管を丁寧に洗います。洗浄後は十分に水ですすぎ、エルボ管を元の位置に戻し、蓋をしっかりと閉めて完了です。

これで基本的な排水マス掃除は完了です。初めての場合は少し時間がかかるかもしれませんが、慣れてくれば1時間程度で終わるでしょう。

掃除時の注意点と近隣への配慮

排水マス掃除を行う際には、いくつかの注意点があります。

まず、作業前には近所への声かけをしておきましょう。特に長期間掃除していない排水マスは、蓋を開けた瞬間に強烈な悪臭が発生することがあるため、突然の悪臭が近隣に迷惑をかけないよう、事前に一声かけておくとトラブルを避けられます。

作業時は、必ず汚れても良い服装で行ってください。排水マスの汚泥は予想以上に不快なもので、気をつけていても服や靴に飛び散ることがあります。作業着や長靴など、汚れを気にせず捨てられる服装で臨みましょう。

水洗いの際には、水流の強さに注意が必要です。特に高圧洗浄機を使用する場合、強すぎる水圧だと汚水が周囲に飛び散るかもしれません。周囲に飛沫を撒き散らさないよう、水の勢いを調節しながら慎重に洗浄しましょう。

また、取り出した汚泥の処理にも気を配る必要があります。一般的には可燃ゴミとして出せますが、量が多い場合は自治体のルールに従って適切に処分してください。汚泥を放置すると悪臭の原因になるので、作業後は速やかに処分しましょう。

これらの注意点に気をつければ、排水マス掃除は特別な技術を要しない作業です。定期的に行うことで、より簡単かつ短時間で済むようになります。

理想的な排水マス掃除の頻度はどのくらい?

排水マスの掃除頻度について「何ヶ月に一度の頻度で掃除すれば良いのか」「前回掃除したのはいつだったか思い出せない」という質問をよく受けます。住宅の種類別にお勧めの掃除頻度と、掃除のタイミングを見極めるポイントをご紹介します。

戸建て住宅の場合:半年〜1年に1回が目安

戸建て住宅の場合、敷地内の排水マスは基本的に住人(家主)自身で管理しなければいけません。理想的な掃除頻度は「半年に1回程度」とされています。排水マスは屋外にあり、雨や風の影響も受けるため、汚れが溜まりやすい構造です。放置期間が長いほど汚れが固着して除去が難しくなるため、定期的に掃除することで作業も楽になります。

ただし、すべての家庭で半年に1回の頻度が適切とは限りません。家族の人数や生活習慣によって汚れの溜まり方は大きく異なります。例えば、家族が多く毎日たくさんの料理をする家庭では、キッチンの排水マスは3〜4ヶ月に一度の頻度で掃除が必要かもしれません。一方、単身世帯や外食が多い家庭では、1年に1回の頻度でも十分な場合があります。

排水の使用状況から考えて、最低でも1年に1回以上の頻度で掃除することをおすすめします。新築の住宅メーカーのメンテナンスマニュアルでは「汚水マスは年3回、雨水マスは年1回程度掃除」と推奨されているケースもあります。雨水マスは主に泥や落葉が溜まるだけで汚水ほど汚れないため、年1回程度の清掃でも十分でしょう。

マンション・アパートにお住まいの方へ

集合住宅にお住まいの場合は、排水マスの管理方法が戸建てとは異なります。一般的にマンションやアパートでは、排水設備のメンテナンスは管理組合やオーナーが主体となって行い、居住者が行うことはありません。年1〜2回程度の頻度で専門業者による排水管清掃が実施されることが多く、その際に排水マスも一緒に清掃されます。

築10年を超えるマンションでは毎年〜2年に1回、築10年以内なら2〜3年に1回程度の頻度で実施されるケースが多いようです。入居者が個別に排水マス掃除を行う必要はなく、むしろ勝手に触って設備を損傷させて管理責任の問題が生じないよう、管理会社に任せるのが適切です。

ただし、小規模なアパートなど管理が行き届いていない物件では、「何年も排水管清掃をしていない」ケースが実際に存在します。悪臭や排水不良など異変を感じた場合は、入居者自身で判断せず管理会社やオーナーに連絡して対処を依頼しましょう。

▼集合住宅のトラブルについて詳しく知りたい方はこちら

マンションのトイレから下水臭がする原因は?対処法や確認事項をご紹介!

掃除タイミングの見極め方〜汚れ具合をチェック

掃除の頻度は家庭環境によって異なるため、「汚れの溜まり具合」を見て掃除のタイミングを判断するのも一つの方法です。具体的な判断基準としては、次のようなポイントがあります。

排水の流れが悪くなってきた場合は、排水マスが汚れている可能性が高いです。キッチンシンクやお風呂の排水が以前より時間がかかるようになった、排水口から水が逆流するような症状があれば、早めに掃除するべきサインです。

また、排水口周辺や室外の排水マス付近から異臭がする場合も、マスの掃除が必要です。特に夏場は高温多湿の環境で汚れが腐敗しやすく、臭いも強くなります。悪臭に気づいたら、早めにチェックしましょう。

さらに、害虫の発生も掃除が必要なサインです。排水口付近や排水マス周辺にハエやユスリカなどの小さな虫が大量に発生している場合、マス内に汚れが溜まっている可能性が高いです。

初めのうちは半年ごとに掃除して汚れの状況を確認し、その後は状況に応じて頻度を調整すると良いでしょう。汚れが少なければ間隔を空け、多ければ頻度を上げるなど、自宅の状況に合わせた掃除計画を立てることが大切です。

▼害虫について詳しく知りたい方はこちら

こんなときはプロに頼むべき!自力掃除の限界

排水マスの掃除は基本的に自分でできる作業ですが、状況によっては専門業者への依頼が賢明なケースもあります。自力での掃除に限界を感じるケースと、そんなときに頼りになる「みんなの町の水道職人」のサービスについてご紹介します。

頑固な汚れや長年の蓄積がある場合

長年掃除をしていない排水マスは、汚泥が固く固着してしまい、一般的な道具では除去が困難な状態になっていることがあります。特にキッチンからの油汚れは時間が経つと石のように硬くなり、素人の清掃では落としきれないことも少なくありません。

また、排水マスの構造が複雑で、自力では清掃しきれない部分がある場合も多いです。特に古いタイプのコンクリート製マスは内部構造が分かりにくく、素人が手を入れるには危険が伴うこともあります。

こうしたケースでは、専門業者に依頼しましょう。業者は高圧洗浄機やポンプなど専門機材を使用して、短時間で効果的に汚れを除去できます。また、マス内部や配管の状態もプロの目で点検してもらえるため、潜在的な問題も早期に発見できるのが利点です。

排水の流れが改善しない・悪臭が消えないケース

自分で何度掃除しても排水の流れが改善しない、悪臭が消えないという場合は、より深刻な問題が隠れている可能性があります。例えば、排水マスより奥の配管に異物が詰まっている、配管が破損している、老朽化で配管内部がスケール(水垢)で狭くなっているなど、目視では確認できない問題が考えられるのです。

こうした場合も、早めに専門業者に相談するべきです。業者は特殊なカメラを使って配管内部を確認したり、専用の器具で深部の詰まりを解消したりする技術を持っています。原因を正確に特定し、適切な対処で問題を解決してくれるでしょう。

▼配管の破損について詳しく知りたい方はこちら

水道管が破裂したときの対処法とは?修理にかかる時間や注意点などとあわせて解説

排水マスのトラブルは「みんなの町の水道職人」におまかせ

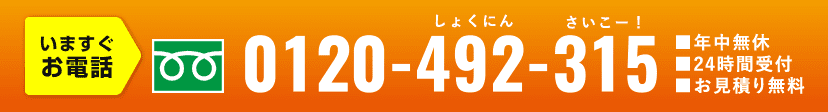

私たち「みんなの町の水道職人」は、排水マスの清掃からつまり解消まで、あらゆる水回りトラブルに対応している水道局指定工事店です。東は神奈川県から西は福岡県、南は沖縄県までの29府県で地域密着型のサービスを展開しています。

当社の最大の強みは、24時間365日受付対応のサービス体制です。年末年始やお盆でもサービスを提供しており、急な排水トラブルにも最短30分から1時間ほどで現地へお伺いし、迅速に解決いたします。

また、作業前には必ず詳細な見積もりをご提示し、お客様の納得を得てから作業に取り掛かります。「思ったより高額だった」といったご不満が生じないよう、料金体系は明確です。排水マスの清掃はもちろん、高圧洗浄機を使った配管洗浄や頑固なつまりの解消まで、水回りのトラブルを一貫して対応いたします。

排水マスのトラブルでお悩みなら、まずはご相談ください。状況をお伺いした上で、水回りのプロフェッショナルとして最適な対処法を提案し、お客様の清潔で快適な生活環境をサポートいたします。